2025MBA報(bào)考測評申請中......

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約

我們的工作人員會在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。

導(dǎo)讀:公共管理關(guān)聯(lián)于公共服務(wù)的有效供給。公共管理的傳統(tǒng)范式深受市場與政府(國家)二分法的主流經(jīng)濟(jì)學(xué)影響,認(rèn)為市場或私人部門可以有效地供給私人物品和服務(wù),而政府或公共部門可以有效地供給公共物品和服務(wù)。歷史上,市場與政府的二分法具有深遠(yuǎn)的意識形態(tài)背景,這就是資本主義與社會主義之爭、“右派”與“左派”之爭以及私有化與國有化之爭。

20世紀(jì)90年代初,隨著冷戰(zhàn)的結(jié)束、市場經(jīng)濟(jì)的勝出和福利國家的式微,人們開始反思“二分法”對思想和行動(dòng)的禁錮。實(shí)際上,私人物品和服務(wù)可以由公共部門供給,如在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制中,絕大多數(shù)的私人物品和服務(wù)都是由公共部門提供和生產(chǎn)的。相應(yīng)地,公共物品和服務(wù)也可以由私人部門供給,如在資本主義國家里,許多國防產(chǎn)品是由私人部門生產(chǎn)的,但由政府(納稅人)買單。突破“二分法”的關(guān)鍵是基于組織效率的評價(jià),即怎樣的組織安排更有助于公共服務(wù)的有效供給。

事實(shí)上,“二分法”的影響根深蒂固。今天標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書依然遵循市場與政府的二分法體系。針對發(fā)展中國家的政策選擇,世界銀行倡導(dǎo)的“華盛頓共識”把政府看成是問題,而把市場看成是答案,這是典型的市場原教旨主義的意識形態(tài)。市場原教旨主義的意識形態(tài)也影響到了公共管理,導(dǎo)致了“新公共管理運(yùn)動(dòng)”在20世紀(jì)90年代的興起。新公共管理運(yùn)動(dòng)也就是政府再造運(yùn)動(dòng),假定政府官僚體制的低效率,提出用私人部門的企業(yè)家精神來改造公共部門;公民成為消費(fèi)者,政府官員成為首席執(zhí)行官,代議民主成為委托-代理關(guān)系。實(shí)質(zhì)上,新公共管理運(yùn)動(dòng)以公共選擇的弗吉尼亞學(xué)派為根基,該學(xué)派讓我們知道政府存在失靈,這表現(xiàn)為尋租、“三公”經(jīng)費(fèi)的增長、征稅帶來的無謂損失以及官僚預(yù)算最大化。一定意義上講,新公共管理運(yùn)動(dòng)沒有離開“二分法”的思維定勢——政府失靈就以市場化或私有化的邏輯來再造。

與新公共管理運(yùn)動(dòng)同時(shí)發(fā)生的是市民社會組織的涌現(xiàn)。從譜系學(xué)來看,市民社會可以追溯到古希臘的城邦。那時(shí),社會與國家是同一的,沒有分離。經(jīng)過中世紀(jì),一直到18世紀(jì),是黑格爾把國家從市民社會中分離出來。受黑格爾影響,馬克思認(rèn)為國家凌駕于市民社會之上,是社會沖突的解決者,而市民社會等同于市場社會或市場經(jīng)濟(jì)。然而,新馬克思主義者哈貝馬斯認(rèn)為作為公共領(lǐng)域的市民社會不同于市場經(jīng)濟(jì),主張國家、社會和經(jīng)濟(jì)三分法。一般來講,市民社會意味著國家和市場之外的一切組織。因此,本文試圖闡明市民社會組織對公共管理新范式的影響意義,首先指出國家、市場和市民社會三元新混合經(jīng)濟(jì)構(gòu)成了公共管理的制度環(huán)境,然后基于公共選擇的布盧明頓學(xué)派,提出了公共服務(wù)的分類供給模式,其中,市民社會組織對應(yīng)于混合物品和服務(wù)的有效供給;最后針對我國教育、衛(wèi)生和文化行業(yè)的實(shí)證分析表明,轉(zhuǎn)型中國呈現(xiàn)出公共服務(wù)的分類供給模式。

一、公共管理新范式

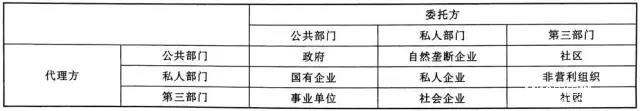

20世紀(jì)90年代,針對“極左”和“極右”思潮的影響,安東尼·吉登斯提出了“第三條道路”的政治綱領(lǐng)。“極左”思潮表現(xiàn)為“反市場,親國家”,而“極右”思潮表現(xiàn)為“親市場,反國家”。“第三條道路”主張?jiān)谑袌雠c國家之間嵌入市民社會,形成三元新混合經(jīng)濟(jì),代替市場與政府的二元混合經(jīng)濟(jì)。就公共管理而言,新混合經(jīng)濟(jì)意味著公共、私人和第三部門間的伙伴關(guān)系;公共部門對應(yīng)于國家,私人部門對應(yīng)于市場,第三部門對應(yīng)于市民社會。這里,伙伴關(guān)系可以理解為委托-代理關(guān)系。第三部門既可以是委托方,又可以是代理方;委托方與代理方的分離與重組就形成了組織(法人行動(dòng)者)的九種理想類型,它們是政府、自然壟斷企業(yè)、社區(qū)、國有企業(yè)、私人企業(yè)、非營利組織、事業(yè)單位、社會企業(yè)和社團(tuán)(見表1)。通過合并同類項(xiàng),法人行動(dòng)者可以簡化為政府、企業(yè)、事業(yè)單位、社區(qū)、非營利組織和社團(tuán)。就歸屬關(guān)系而言,企業(yè)是按市場運(yùn)作的營利組織,代表私人部門;政府和事業(yè)單位是國家設(shè)立的公共服務(wù)組織,代表公共部門;非營利組織、社團(tuán)和社區(qū)是市民社會組織,代表第三部門。

表1 組織理想類型

對市民社會組織進(jìn)行深入研究的是萊斯特·薩拉蒙和埃莉諾·奧斯特羅姆,前者探索了非營利組織的本質(zhì),后者闡明了社區(qū)的作用。薩拉蒙和埃莉諾都認(rèn)為自愿社團(tuán)是市民社會組織的原型,正如托克維爾倡導(dǎo)的結(jié)社的科學(xué)與藝術(shù)。薩拉蒙把市民社會組織的涌現(xiàn)看成是全球結(jié)社革命,是對福利國家合法性危機(jī)的直接回應(yīng),有別于新自由主義的“華盛頓共識”,強(qiáng)調(diào)市場和國家之外的市民社會組織應(yīng)該發(fā)揮主人翁的精神。他進(jìn)一步指出,這些涌現(xiàn)的市民社會組織具有以下共同的特征:(1)組織性;(2)私人性;(3)非營利性;(4)自治性;(5)自愿性。它們活躍的領(lǐng)域包括教育、衛(wèi)生醫(yī)療、文化、科學(xué)研究、社會服務(wù)、環(huán)境保護(hù)、發(fā)展、公民倡導(dǎo)、慈善事業(yè)、宗教、國際援助以及社團(tuán)。非營利組織實(shí)質(zhì)上是部門間伙伴關(guān)系的產(chǎn)物,或許與私人企業(yè)的唯一區(qū)別就是非營利性,這是基于政府的特許而存在的組織。

很顯然,薩拉蒙的市民社會組織的概念不包括社區(qū)。實(shí)際上,社區(qū)的界定存在很大爭議:英文只有一個(gè)名稱“community”,中文卻有多個(gè)名稱,如“社區(qū)、社群和共同體”,用于不同情境。文森特·奧斯特羅姆把社群看成是其政治學(xué)的基本分析單位,社群自治就是民主,而聯(lián)邦主義則意味著共同體的共同體,即復(fù)合共和體制。在此意義上,社群歸屬于國家的范疇。不同于文森特,埃莉諾·奧斯特羅姆在研究公共池塘資源治理中闡明,嵌套的自治社群(具有聯(lián)邦主義的結(jié)構(gòu)特征)是解決“公地悲劇”問題的有效途徑。這里的自治社群指的是用戶群體或利害相關(guān)者構(gòu)成的群體,歸屬于市民社會的范疇。在奧斯特羅姆夫婦的概念中,社群包含了社團(tuán)和社區(qū)。事實(shí)上,是斐迪南·滕尼斯最早對共同體和社會做出了區(qū)分。共同體是一種持久的和真正的共同生活,包括血緣共同體、地緣共同體和宗教共同體,而社會是一種目的聯(lián)合體,一種機(jī)械的聚合和人工制品,也就是交換的、契約的和商業(yè)的社會。很大程度上,滕尼斯的共同體可以理解為社區(qū),而社會近似于黑格爾的市場社會,包含社團(tuán)和企業(yè)。

市民社會組織對公共管理改革的影響何在?作為公共選擇布盧明頓學(xué)派的代表人物,奧斯特羅姆夫婦把社群帶到公共管理改革的議事日程上來。他們認(rèn)為公共服務(wù)可以是不同類型的物品和服務(wù),而公共選擇的目的就在于探索不同類型公共服務(wù)的有效供給模式。在《美國經(jīng)濟(jì)評論》上發(fā)表的諾貝爾獎(jiǎng)?wù)撐闹校@蛑Z批判了市場與國家的二分法,指出公共服務(wù)存在四種理想類型,它們是:(1)私人物品和服務(wù),既具有消費(fèi)上的競爭性又具有使用上的排他性;(2)公共物品和服務(wù),既不具有競爭性又不具有排他性;(3)共享物品和服務(wù)(公共池塘資源),具有競爭性但不具有排他性;(4)可收費(fèi)(俱樂部)物品和服務(wù),具有排他性但不具有競爭性。奧斯特羅姆夫婦幾乎一生都在研究社群如何關(guān)聯(lián)于公共服務(wù)的有效供給,公共選擇不只在市場與國家之間二選一,社群自治也是公共選擇。

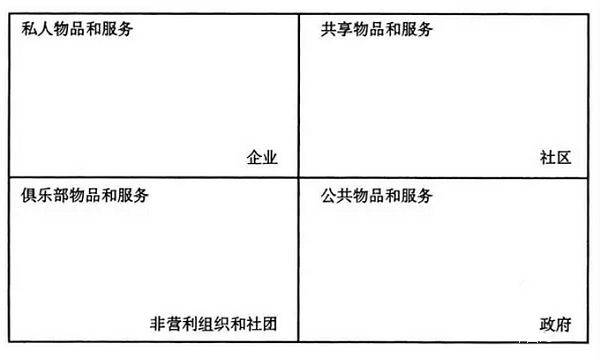

如果“二分法”的邏輯仍然成立——市場(企業(yè))對應(yīng)于私人物品和服務(wù)的有效供給,政府對應(yīng)于公共物品和服務(wù)的有效供給,那么市民社會組織就在新增加的兩種類型的公共服務(wù)供給中扮演重要角色:非營利組織和社團(tuán)對應(yīng)于俱樂部物品和服務(wù)的有效供給,社區(qū)對應(yīng)于共享物品和服務(wù)的有效供給(見圖1)。上述的不同類型的公共服務(wù)與不同類別的供給組織相對應(yīng)的模式稱為公共服務(wù)的分類供給模式。借用新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的術(shù)語,分類供給模式體現(xiàn)出交易成本的節(jié)約,即勞動(dòng)分工帶來的自組織效率。具體來講,通過會員費(fèi)和用戶費(fèi),社團(tuán)和非營利組織可以建立消費(fèi)上的競爭性,達(dá)到對俱樂部物品和服務(wù)的有效供給。此外,通過對公共池塘資源創(chuàng)建排他性的產(chǎn)權(quán),如集體所有權(quán)與個(gè)人經(jīng)營權(quán)的結(jié)合,改變了公共池塘資源的非排他屬性,自治社區(qū)可以從集體理性的高度,建立內(nèi)部的資源和收益分配機(jī)制以及獎(jiǎng)懲制度,來控制個(gè)體成員的競爭性消費(fèi),從而實(shí)現(xiàn)公共池塘資源的可持續(xù)發(fā)展。

圖1 分類供給模式

實(shí)際上,公共選擇的布盧明頓學(xué)派奠定了公共管理新范式的智識基礎(chǔ)。布盧明頓學(xué)派把“供給”分為“提供”與“生產(chǎn)”兩個(gè)環(huán)節(jié),這有助于公共服務(wù)組織間的勞動(dòng)分工和競爭。如政府提供公共服務(wù),但政府不一定生產(chǎn),可以交由非營利組織或企業(yè)來生產(chǎn),政府負(fù)責(zé)融資和監(jiān)管。這里,生產(chǎn)組織間既產(chǎn)生分工,又產(chǎn)生競爭。概括地講,提供的邏輯在于:(1)偏好的表達(dá)。公民對公共服務(wù)的需求由提供方表達(dá)出來,這時(shí)提供方就是一個(gè)集體消費(fèi)單位;(2)決定融資模式。用戶付費(fèi)是最公平的原則,社會捐贈是可遇不可求的,而財(cái)政融資是常用手段,應(yīng)該貫徹財(cái)政等價(jià)原則,即征稅范圍與政府支出的受益范圍相一致;(3)指定生產(chǎn)方。依據(jù)分類供給模式,安排有效供給的生產(chǎn)方;(4)建立問責(zé)機(jī)制。依法加強(qiáng)對生產(chǎn)方的監(jiān)督,公民參與監(jiān)督有助于提高問責(zé)的合法性和合理性。

生產(chǎn)的邏輯在于(18):(1)規(guī)模經(jīng)濟(jì),尋求短期平均總成本最小化,小規(guī)模的公共服務(wù)的需求量,由小規(guī)模的生產(chǎn)單位生產(chǎn),大規(guī)模的需求量,由大規(guī)模的生產(chǎn)單位生產(chǎn);(2)范圍經(jīng)濟(jì),一個(gè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)不同類型的公共服務(wù),或與其他組織單位形成戰(zhàn)略聯(lián)盟,從而實(shí)現(xiàn)成本的節(jié)約;(3)聯(lián)合生產(chǎn),由于公共服務(wù)的需求量隨時(shí)間而變化,生產(chǎn)效率要求不同規(guī)模的生產(chǎn)單位聯(lián)合生產(chǎn)——縱向一體化或橫向一體化,尋求長期平均總成本的最小化;(4)公民協(xié)作生產(chǎn)(co-production),公共服務(wù)的消費(fèi)者也是協(xié)作生產(chǎn)者。布盧明頓學(xué)派對公共管理新范式的最大影響就是把公共服務(wù)看成是一種行業(yè)(產(chǎn)業(yè))組織;多樣化的公共服務(wù)對應(yīng)于不同層級、不同部門和不同規(guī)模的供給單位,這些供給單位形成了相互依存的政府間關(guān)系、部門間關(guān)系和組織間關(guān)系。

基于公共管理新范式,可以推論出有待檢驗(yàn)的假設(shè)是:(1)絕大多數(shù)的公共服務(wù)既不是公共物品和服務(wù),又不是私人物品和服務(wù),而是介于兩者之間的混合(俱樂部和共享)物品和服務(wù),市民社會組織專長于混合物品和服務(wù)的有效供給;(2)公共服務(wù)的政府壟斷供給是市場與政府二分法的產(chǎn)物,公共服務(wù)的多樣性決定了供給主體的多樣性,公共、私人和第三部門都可以是公共服務(wù)的供給主體;(3)公共服務(wù)的有效供給是通過分類供給模式來實(shí)現(xiàn)的,這體現(xiàn)了勞動(dòng)分工的自組織效率;(4)公共服務(wù)可以理解為一種行業(yè)(產(chǎn)業(yè))組織,分類供給、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)是貫穿始終的組織原則;(5)政府間、部門間和組織間關(guān)系體現(xiàn)出優(yōu)勢互補(bǔ)的勞動(dòng)分工策略,即分工與合作密不可分;(6)公民協(xié)作生產(chǎn)有助于公共管理績效的改善;(7)行業(yè)協(xié)會和政府共同監(jiān)管是確保公共服務(wù)質(zhì)量的有效途徑。需要指出的是,本研究只對上述的一些假設(shè)做了實(shí)證檢驗(yàn)和討論,其他假設(shè)的檢驗(yàn)有待后續(xù)的研究。

二、衛(wèi)生分類供給

在《誰將生存?健康、經(jīng)濟(jì)學(xué)和社會選擇》一書中,維克多·福克斯指出,沒有一個(gè)國家能夠向其所有公民提供對他們有益的全部健康保險(xiǎn)和服務(wù)。所有資源都是稀缺的,每一個(gè)社會都必然面對這樣的挑戰(zhàn)——如何盡可能公平地分配這些資源,并使它們發(fā)揮盡可能大的效用。自福利國家制度19世紀(jì)末在德國建立以來,西方發(fā)達(dá)的市場經(jīng)濟(jì)國家一直致力于建立和完善一種強(qiáng)制性的、統(tǒng)一的國民健康保險(xiǎn)制度。然而,20世紀(jì)90年代以來,隨著經(jīng)濟(jì)增長的減慢、不斷飆升的成本以及醫(yī)療權(quán)利的興起(醫(yī)療權(quán)利的基本訴求是醫(yī)療享有不應(yīng)該取決于支付能力),西方福利國家實(shí)際上陷入了一場積重難返的費(fèi)用危機(jī)。解決危機(jī)的出路在于衛(wèi)生醫(yī)療體制的改革,這是一項(xiàng)復(fù)雜而艱巨的系統(tǒng)工程。西方國家的改革經(jīng)驗(yàn)告訴我們,單一的市場供給途徑(如美國)與單一的政府供給途徑(如北歐),都不可能滿足不同收入群體的多元化的衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)需求。只有政府、市場和市民社會的混合供給體制才能更好地提升衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)的公平性、效率性、回應(yīng)性和包容性。

20世紀(jì)70年代末以來,中國衛(wèi)生醫(yī)療體制經(jīng)歷了三次歷史性的變革。1979年元旦,時(shí)任衛(wèi)生部部長錢信忠首次提出“運(yùn)用經(jīng)濟(jì)手段管理衛(wèi)生事業(yè)”。同年,衛(wèi)生部開始試點(diǎn)對醫(yī)院“定額補(bǔ)助、經(jīng)濟(jì)核算”。1984年,衛(wèi)生部提出“簡政放權(quán),多方集資”。1985年,中國首輪醫(yī)改啟動(dòng),首輪醫(yī)改試圖解決醫(yī)療資源短缺的問題,“以藥養(yǎng)醫(yī)”的策略開始流行。1997年初,決策層再次啟動(dòng)醫(yī)改。第二輪市場化醫(yī)改引出“看病難、看病貴”的問題,社會力量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)得到政策扶持,以便擴(kuò)大衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)的供給。此后,有關(guān)醫(yī)改路徑選擇的爭議不斷。一些學(xué)者認(rèn)為,兩輪醫(yī)改失敗的原因在于選擇了市場化路徑。然而,另一些學(xué)者則把問題歸結(jié)于市場化改革不夠徹底。第三輪醫(yī)改始于2006年9月,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),國家11個(gè)有關(guān)部委組成的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革協(xié)調(diào)小組成立并開始運(yùn)作。2009年3月17日,《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》正式頒布實(shí)施,新醫(yī)改方案強(qiáng)調(diào)衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)的公益性,堅(jiān)持政府主導(dǎo),充分發(fā)揮市場機(jī)制的作用,逐步實(shí)現(xiàn)基本衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)的均等化。實(shí)際上,基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分診、上下聯(lián)動(dòng)的分級診療模式已成為新醫(yī)改的重點(diǎn)。

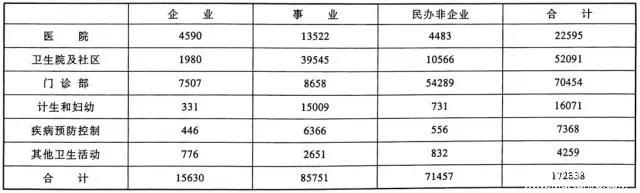

表2 我國衛(wèi)生服務(wù)與供給主體的列聯(lián)表(2009)(單位:個(gè))

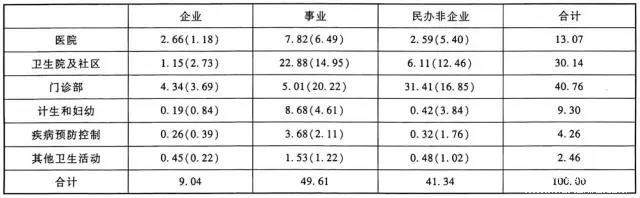

依據(jù)2009年我國的法人單位普查數(shù)據(jù),我國衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)總體為172838個(gè)。其中,醫(yī)院有22595個(gè),占總體的13.07%;衛(wèi)生院及社區(qū)醫(yī)療有52091個(gè),占總體的30.14%;門診部有70454個(gè),占總體的40.76%;計(jì)劃生育和婦幼保健有16071個(gè),占總體的9.30%;疾病預(yù)防控制和防治有7368個(gè),占總體的4.26%;其他衛(wèi)生活動(dòng)有4259個(gè),占總體的2.46%(見表2和表3)。由此可見,作為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),門診部、衛(wèi)生院和社區(qū)醫(yī)療占總體的70.9%,為超大百分比。此外,就衛(wèi)生醫(yī)療供給主體而言,企業(yè)法人有15630個(gè),占總體的9.04%;事業(yè)法人有85751個(gè),占總體的49.61%;民辦非企業(yè)法人有71457個(gè),占總體的41.34%(見表2和表3)。由此可見,事業(yè)單位和民辦非企業(yè)是衛(wèi)生醫(yī)療體制中的主要組分,而不是企業(yè),這一定程度上表明市場不是衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)的主要供給主體。

依據(jù)公共管理新范式,衛(wèi)生醫(yī)療體制可以理解為一種行業(yè)(產(chǎn)業(yè))組織。門診部、衛(wèi)生院和社區(qū)醫(yī)療是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)常見病的醫(yī)療服務(wù),而二級和三級醫(yī)院負(fù)責(zé)非常見病的醫(yī)療服務(wù),體現(xiàn)出規(guī)模經(jīng)濟(jì)的組織原則。分級診療模式意味著首診在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),按需要再轉(zhuǎn)診到二級或三級醫(yī)院。此外,二級和三級醫(yī)院也可以把治療后的病人轉(zhuǎn)到基層醫(yī)院進(jìn)行康復(fù)。由于二級和三級醫(yī)院屬于綜合醫(yī)院,較之專科醫(yī)院,體現(xiàn)出范圍經(jīng)濟(jì)的組織原則。如果說醫(yī)療服務(wù)具有私人物品和服務(wù)屬性的話,那么疾病預(yù)防控制和防治則具有公共物品和服務(wù)(公共衛(wèi)生)的屬性。處于兩者之間的是計(jì)劃生育和婦幼保健,具有混合物品和服務(wù)的屬性。衛(wèi)生服務(wù)與供給主體之間是否存在對應(yīng)關(guān)系?這需要卡方統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。經(jīng)計(jì)算,表3的卡方值是46.18,而α=0.05以及df=(3-1)(6-1)=10的卡方臨界值是18.31。由于計(jì)算的卡方值大于卡方的臨界值,因此拒絕零假設(shè),接受備擇假設(shè),即衛(wèi)生服務(wù)與供給主體之間存在對應(yīng)關(guān)系,這意味著衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)域呈現(xiàn)出分類供給的新格局。

如何理解對應(yīng)關(guān)系的內(nèi)涵呢?這需要比較列聯(lián)表中的實(shí)際值與期望值之間的差異。在衛(wèi)生醫(yī)療體制內(nèi),除門診部外,其他類別的事業(yè)法人占總體百分比的實(shí)際值都大于期望值(見表3),這表明衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)多半都被當(dāng)成是公益性較強(qiáng)的公共物品和服務(wù),由政府財(cái)政融資,事業(yè)單位來生產(chǎn)。理論上,政府提供衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù),不意味著公共部門生產(chǎn),可以委托非營利組織和企業(yè)來生產(chǎn),這就是準(zhǔn)市場供給模式。此外,由于企業(yè)法人占總體百分比的實(shí)際值大于期望值,醫(yī)院、門診部和其他衛(wèi)生活動(dòng)存在明顯的市場化傾向。具體來講,門診醫(yī)療服務(wù)可以理解為俱樂部物品和服務(wù),非營利組織扮演重要的角色,因?yàn)槊褶k非企業(yè)占總體百分比的實(shí)際值遠(yuǎn)大于期望值。不同于門診部服務(wù),衛(wèi)生院和社區(qū)醫(yī)療服務(wù)可以理解為共享物品和服務(wù),地方政府是按轄區(qū)來配置資源的,體現(xiàn)出公平而不是市場效率原則。市場效率是按人口聚集多少來配置資源的,人口多的地方就會有多的醫(yī)療服務(wù),人口少的地方甚至沒有醫(yī)療服務(wù)。鑒于衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)具有公益性的共識,應(yīng)該提高非營利組織舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的積極性,如擴(kuò)大免稅醫(yī)療機(jī)構(gòu)的范圍,以及提高非營利醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員的工薪待遇。